Padre Prosperino Gallipoli da Montescaglioso:

un caterpillar in Mozambico

di fra Francesco Monticchio

da libro: DALLA PARTE DEGLI ULTIMI – PADRE PROSPERINO IN MOZAMBICO

a cura di ENRICO LUZZATI – Silvio Zamorani Editore – 2009

(1)

18 agosto 1971

Quando arrivai all’aeroporto di Quelimane, capoluogo della regione della

Zambézia, (al centro del Mozambico) fra Prosperino Gallipoli da Montescaglioso,

o semplicemente “Pro”, non c’era.

Lo avevo conosciuto in Italia qualche anno prima. Era venuto in ferie e aveva

avuto un incontro con noi studenti di teologia.

Mi aveva fatto uno strano effetto quel missionario. La comunicazione immediata,

la gioia con cui trasmetteva le sue esperienze, il fatto di sentirsi “speranza”

per la gente con cui lavorava mi sembravano qualcosa di esagerato.

Era un momento in cui tra noi frati non si teneva in grande considerazione

la possibilità di investire la propria vita nella missione. Negli ultimi 10 anni

erano partiti solo due missionari. La missione la si pensava e la si riteneva un

impegno di seconda categoria. Io ero uno di quelli, così non prendevo troppo

sul serio Pro quando cercava di coinvolgere tutti sulla bellezza e ricchezza di

vivere la propria vita in una “cultura altra”, di annunziare Cristo salvatore e

stimolo nuovo per ogni popolo, lingua e cultura.

Ma non potevo sottrarmi al fascino che suscitava in me ciò che lui faceva e

il modo con cui operava in Mozambico. C’era in lui qualcosa di “speciale” che

gli altri missionari, pur sempre eroi, non avevano.

Il nomignolo “Pro” deriva dalla firma con cui egli chiudeva il foglietto ciclostilato

Azione missionaria pensato, scritto, redatto, commentato solo da lui e

spedito molto irregolarmente ai frati/confratelli che vivevano in Puglia. Forse

tra le carte vecchie dell’archivio provinciale se ne potrebbe trovare qualche copia.

Quel nomignolo a noi ragazzi faceva l’effetto di un certo che di eroico, come

una avventura spirituale, esotica.

Ma il ricordo di quell’incontro mi rimase dentro.

Ecco perché, arrivato a Quelimane, anche io missionario come lui, me lo

aspettavo all’aeroporto.

Non c’era.

Il primo approccio

Il primo vero incontro con lui avvenne a Luabo, una cittadina industriale,

sede della Sena Sugar Estates, sul fiume Zambezi e a 70 Km dalla sua foce.

Era la mia prima missione. Quel giorno noi giovani missionari (eravamo

sette), ci eravamo dato appuntamento per discutere sul rinnovamento del quadro

dirigente della missione che sarebbe avvenuto dopo qualche settimana e

per mettere a punto un programma nuovo per la missione. Avevamo chiamato

a parteciparvi Pro, unico missionario della vecchia guardia, perché ritenuto

all’altezza del nostro “complotto”.

Nel pomeriggio un frate della mia missione aveva organizzato una partita

di calcio con una squadra di una popolazione chiamata Perira; aveva caricato i

ragazzi sulla jeep e aveva iniziato a fare le solite manovre per uscire di casa sotto

la guida di Pro che, indicando la direzione della retromarcia, indietreggiava

e a un certo punto, senza sapere come, rimase incastrato tra la sua jeep e quella

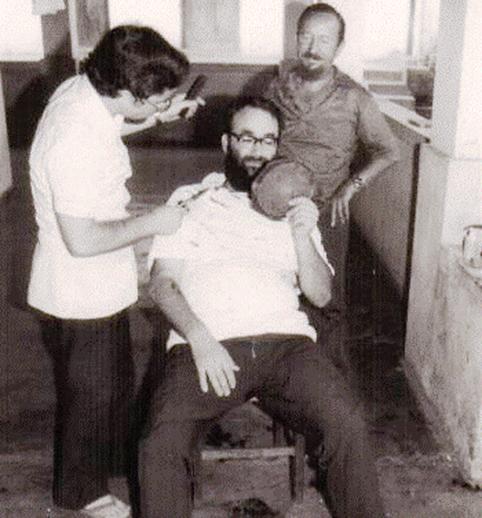

che trasportava i ragazzi. Si fratturò il femore. Rimase quindi qualche giorno con noi.

Nonostante la sua sofferenza, si cantava la nostra gioventù, la nostra speranza,

la voglia di vivere e di essere presenti in quel territorio (colonia portoghese

dal giorno in cui Vasco da Gama approdò col poeta Luis de Camões

sull’isola del Mozambico) insieme a un popolo sofferente che aspirava alla indipendenza

politica.

Ascoltavo da lui storie di soprusi, avventure vissute con i coloni portoghesi

e con la gente mozambicana; stimoli da lui suscitati nel cuore della gente

perché non accettasse una situazione di secolare sudditanza, reagisse allo “status

quo”, per far sentire che qualcosa poteva cambiare. «Essere colonizzati –

diceva – non è degno di un popolo. Anche i portoghesi devono rendersi conto

che un popolo non può dominare un altro popolo. Il missionario deve essere

coscienza critica, deve essere chiesa per tutti».

Ascoltavo ancora le storie di una chiesa ancorata alla mentalità preconciliare.

Un episcopato che non aveva ancora assorbito le nuove spinte trasformatrici

venute dal Concilio Vaticano II che avevano fecondato la società

europea e spinto venti di rinnovamento e trasformazione dell’uomo.

In Mozambico non era ancora possibile pregare e predicare nelle lingue

bantu e solo il portoghese era veicolo dell’annuncio evangelico. «Parlare la lingua

locale bantu – diceva Prosperino – era come aprire lo scrigno della ricchezza

di un popolo».

Tra un canto goliardico e l’altro, in uso in Italia a cavallo tra gli anni

Sessanta e Settanta, ci raccontava quanto aveva dovuto lottare per poter aprire

la prima scuola secondaria in una missione, la sua, quella di Morrumbala, distretto

localizzato nel cuore della Zambézia. Dal governatore al vescovo, tutti

giudicavano poco “prudente” aprire una scuola secondaria per soli neri. Ma il

suo saper fare e la sua ricerca dialettica di “ragioni” per convincere ed agire lo

aiutarono ad aggirare l’ostacolo. Egli convinse tutti i coloni bianchi (piccoli

commercianti sparsi per il mato – foresta – di Morrumbala, medio-piccoli agricoltori

ed allevatori, in ogni caso una vera rete economica capace di produrre

e commercializzare per sé e per gli altri, di far girare prodotti e denaro) della

necessità di chiedere per i propri figli l’istituzione di una scuola secondaria in

un posto vicino alla loro residenza. Solo così ottenne l’autorizzazione ad aprire

in missione una scuola ed una casa dello studente, dove ragazzi e ragazze, neri

e bianchi, frequentavano lo stesso istituto, condividevano la stessa mensa, vivevano

insieme il tempo del gioco e del riposo.

Mi accorsi allora della sua ilarità, della sua capacità di ritorno alle origini,

alla storia della sua famiglia, di suo nonno Giuseppe (che voleva fare di lui un

impresario… e perciò si opponeva a lasciarlo entrare nel seminario cappuccino

nel 1943 … e qui una delle sue risate!) col quale era cresciuto dopo la morte di

suo padre, Prospero Gallipoli. Questi a 19 anni era emigrato in America e,

tornato a Montescaglioso, si era sposato con Marietta Tonini. Dal loro matrimonio

nacquero 5 figli: Lillina, (con cui fra Prosperino ebbe sempre un rapporto

privilegiato) Rocco Luigi (Prosperino da frate), Giuseppe, Anna e Donato.

La famiglia aveva un eccellente esercizio commerciale (allora cantina) di vini

e liquori. Alla morte del padre, nel 1938, quando Prosperino aveva solo 6

anni, tutta la famiglia fu accolta dal nonno materno, Giuseppe Tonini, che aveva

un mulino e un servizio di autobus.

I Tonini erano arrivati a Montescaglioso provenienti da Monopoli, in provincia

di Bari, dove Filippo Tonini, garibaldino umbro, si era fermato. Giuseppe

Tonini si sposò con Maria Basilio dalla quale ebbe due figlie, Carmela e

Marietta, mamma di Prosperino.

La famiglia Tonini era molto vicina ai frati: erano francescani secolari! Anche

la mamma di Prosperino frequentava il convento e, lavorando e gestendo il

mulino del padre, era solita offrire molti prodotti ai frati, con i quali aveva

grande familiarità.

Anche i frati dei conventi vicini e lontani andavano al mulino dei Tonini

per rifornirsi di viveri durante la guerra. E nonno Tonini fu sempre molto generoso

e, non raramente, corse qualche rischio per eludere la vigilanza del dazio.

Egli morì nel 1948, quando Prosperino era già in convento.

Con lo stesso tono scanzonato e ironico, Pro raccontava le storie della sua

giovinezza in seminario, dei tiri mancini che giocava a i suoi compagni e superiori,

dei rischi continui che correva di essere rimandato a casa e della stima

che nutriva nei confronti dei suoi formatori e dei frati che gli avevano dato

quanto potevano.

Suonava la fisarmonica, (allora diventava un artista!) cantava con noi:

Quant’è belle lu primo amore, O bella ciao, Quel mazzolin di fiori, Dimmi come

ti chiami, Sant’Antonio allu desertu e tanti altri ancora.

Ma in quei momenti di riposo forzato, si rifletteva anche sul come essere

missionari, sul senso dell’annunzio di Cristo capace di mettere in marcia

l’uomo su ogni cammino di sviluppo, di autocoscienza e di crescita umana; su

come essere missionari cappuccini non solo individualmente ma in quanto

gruppo, in quanto fratelli convocati e mandati a testimoniare Cristo, in quanto

piccola chiesa che annunzia le nuove relazioni di solidarietà e di condivisione

delle proprie ricchezze.

Furono i giorni in cui capimmo che Prosperino poteva interpretare al meglio

le nuove prospettive conciliari e metterle nel grande alveo dell’esperienza

missionaria accumulata lungo gli anni.

Pro, superiore regolare della missione cappuccina della Zambézia

Al capitolo del 1971, Pro fu eletto Superiore Regolare della missione.

Sotto la sua guida i missionari tracciarono le linee di una nuova evangelizzazione

come risposta ai bisogni reali della gente, come proposta a stimolare le

energie più recondite della cultura, come elaborazione delle spinte umane e

spirituali che Cristo propone con la sua vita e la sua parola.

Non più una catechesi teorica venuta dall’alto, ma una evangelizzazione

che prima di tutto impegna il missionario a conoscere la lingua, le tradizioni

religiose, culturali e sociali del popolo; a “farsi” uno del popolo per assumerne

i valori e portarli al pieno sviluppo attraverso il messaggio evangelico.

La prima conseguenza di queste scelte fu che gli ultimi tre frati arrivati in

missione dovettero dedicarsi allo studio di una lingua locale, una delle tante

lingue bantu che si parlano nell’area della missione della Zambézia Inferiore:

fra Francesco Monticchio a Inhangoma e fra Benito De Caro a Chemba per

studiare il Chisena; fra Camillo Campanella a Mocuba per studiare il Etxuabo.

A me Prosperino chiese di stare qualche giorno con lui a Quelimane per

organizzare l’archivio della missione: fu un grande regalo per me, perché ebbi

occasione di conoscere meglio lui e la storia della missione attraverso i documenti

conservati in archivio.

Un giorno successe un imprevisto. Venne da Morrumbala Padre Cherubino

Schiavone da Rutigliano per sbrigare delle faccende. La sua jeep ebbe una

avaria, ma lui doveva necessariamente rientrare. Pro mi chiese di accompagnarlo

a Morrumbala e di ritornare nella stessa giornata. Era il mio primo

giorno di guida in Mozambico!

L’andata fu facile, ma al ritorno infilai una strada diversa e andai in

tutt’altra direzione, perdendomi nella foresta. Arrivata la sera presi una buca, si

spensero le luci, andai fuori pista e la corsa finì in un fossato.

Mi assalì la paura di passare la notte da solo nella jeep. Chiusi i finestrini…

mentre mi sentivo circondato da leoni che annusavano la macchina. Nel silenzio

più cupo della foresta e nel frastuono più sonoro delle mie paure, mi sento

salutare: «Buona notte!». Non riesco a soffocare un grido disperato. «Padre

non gridare – mi dissero quattro uomini – siamo noi. Tu non sei Padre Carlo

Patano da Triggiano, ma noi conosciamo il rumore di questa jeep. È quella di

Padre Carlo. Come mai ce la hai tu? Siamo venuti ad aiutarti!». Informati dell’accaduto,

mi dissero di stare tranquillo e di aspettare sereno il loro ritorno.

Passarono due ore e io non contavo più sulla loro promessa.

Ed eccoli invece arrivare con un piatto fumante di riso, una gallina arrostita

al peperoncino e una coperta. «Padre, mangia qualcosa! Copriti e dormi. Domani

mattina appena spunta il sole verremo e ti tireremo fuori dal fossato». E

se ne andarono via.

Tutta la notte la passai a pensare: «Ma che gente è questa? Sono così i mozambicani?

Mi avevano detto ben altre cose!...».

La mattina sul far dell’alba vennero dieci uomini e tante donne con i loro

bambini. Una festa.

«Mwakhuta? Mwadokerwa?», mi chiesero, e cioè: «Hai mangiato? Hai dormito

bene?».

Ammirazione e confusione, la mia. Ma se non mi conoscevano! ... Solo

perché avevano riconosciuto il rumore della jeep del loro padre Carlo, tanta

attenzione, benevolenza e ospitalità. Me la cavai come potetti. Ma le due

prime parole di chisena erano entrate nel cuore.

Presero di peso la jeep la misero sulla strada, una spinta salutare, la jeep

partì, mi fermai per guardarmeli tutti negli occhi … «Takhuta! Tinaonana

ndziko inango!» E cioè: grazie, arrivederci.

Io non li rividi più. Ma qualcosa era successo in me. È stato un evento che

ha segnato la mia vita e le mie relazioni con la gente.

Qualche ora più tardi arrivai a Quelimane. Pro mi aspettava impaziente

sulla porta. Era nervoso e un po’ pentito per la fiducia che mi aveva dato. Gli

raccontai la mia avventura. E quando cominciai a dirgli dell’aiuto gratuito di

quella gente, si rasserenò. Si tranquillizzò. «Ora conosci il sapore della ospitalità

africana. Non dimenticare mai il regalo che ti hanno fatto: le parole della

loro lingua e i gesti del loro cuore».

In quel momento avevo imparato in che mondo ero approdato. La mia vita

si era riempita di nuove dimensioni. Pro conosceva il sapore di certe cose.

Dopo una decina di giorni di duro lavoro e di studio della grammatica Chi58

sena, lingua che Pro parlava molto speditamente, avemmo tempo e occasione

per fare un viaggio insieme nel territorio della nostra missione. Tre giorni in

giro con una jeep sgangherata: non aveva motorino di avviamento e non aveva

il clakson.

Questo era sostituito da un trombetta che io dovevo suonare ogni volta che

dovevamo sorpassare un altro mezzo. E se il camion non rallentava per lasciarci

passare: «Suona più forte!», gridava lui (nel frastuono immenso della carrozzeria

della nostra jeep e del mezzo che ci precedeva che, in ogni caso, a parer suo,

era sempre più del nostro!) aggiungendo qualche imprecazione per la polvere

che ci toccava inghiottire!

Il motorino di avviamento era tranquillamente sostituito dalla necessaria

spinta a mano per la partenza. Roba da missionari!

Nei momenti liberi da queste operazioni si ripassava la grammatica della

lingua chisena: classi, suffissi, prefissi, pronomi personali e possessivi, verbi,

pronomi …

Lo studio era intercalato da racconti, fatti e storie della missione; dai

progetti di Prosperino per un rinnovamento della vita fraterna e delle relazioni

tra i cappuccini. A suo giudizio tutto si sarebbe potuto risolvere con la creazione

di un fondo comune e la programmazione di progetti e opere da realizzare

in ogni missione. Il fondo comune avrebbe raccolto tutte le entrate e da esso

ognuno avrebbe potuto attingere secondo le proprie necessità. La programmazione

dei progetti delle missioni avrebbe favorito lo sviluppo organico di ognuna

di esse, secondo una scaletta di interventi scaglionati nel tempo.

Tutto ciò per vivere le dimensioni profonde degli ideali cristiani e francescani

della povertà cappuccina nella condivisione dei beni; della fraternità come

un venirsi incontro tra i frati più capaci di reperire fondi e quelli meno capaci;

della testimonianza di vita cristiana come fraternità e non solo come singolo;

della libertà da certi impegni materiali che avrebbero rubato tempo

all’urgenza dell’annuncio evangelico e alla necessaria preghiera.

Le giornate di viaggio passavano con una tabella di marcia veramente spartana:

« Oggi andiamo a dormire a Mocuba… Oggi andiamo a Chire… Oggi a

Morrumbala… Domani a Mopeia…». L’importante era arrivare in una missione

per dormire perché, diceva lui in chisena con un proverbio applicandolo

al contrario alla nostra situazione: mwanamphawi anafuna pyakudya, panagona

ananyeredzera gwekha! E cioè: l’orfano ha bisogno del cibo, il luogo per dormire

se lo cerca da solo.

E mi impressionava questa sua voglia di arrivare da tutte le parti, essere presente

per dare la sua spinta, per infondere coraggio, per stimolare anche con

parole e modi “duri” ma efficaci.

Alle mie osservazioni sulla sua irruenza oppure sulla “ingenuità” di certi

suoi interventi, rispondeva così: «Quando il mozambicano ha capito che gli

vuoi bene e che non chiudi mai il cuore alla comprensione, alla condivisione,

all’ascolto, all’andargli incontro in certe emergenze in cui si viene a trovare…

puoi essere duro come lo sono io. Tu oggi non puoi farlo e forse ti scandalizzi

di certi miei comportamenti, ma io sono qui da 13 anni e ho avuto la gioia-fortuna

di essere entrato nel cuore della gente. Essa stessa mi concede di essere

forte nello spingerli avanti e, senza rinnegare la propria cultura, accettare quanto

di buono io o tu possiamo offrire della nostra maniera di essere…».

Si camminava continuamente. Le tappe si facevano presso le scuole dove

Prosperino controllava il funzionamento, se il professore era al suo posto e se

gli alunni erano numerosi. Parole di fuoco sulla necessità di studiare e una meta

da raggiungere: i migliori alunni sarebbero andati a frequentare la scuola secondaria

di Morrumbala.

Altre tappe erano i piccoli negozi dei portoghesi sparsi ai bordi delle strade

dove trovava i suoi amici e i genitori dei ragazzi che studiavamo a Morrumbala,

nella sua missione. Una birra fresca o un pranzo fugace presso questi amici

e quindi si riprendeva a camminare.

Altre volte la pausa pranzo era più lunga. Quando il professore, o il catechista,

ci invitava a mangiare da lui, i tempi erano più lunghi e le operazioni di

preparazione del pranzo più complicate.

La moglie del professore cominciava a sbucciare il riso nel pilão (pestello), il

figlio più piccolo correva dietro alla gallina di turno che ci avrebbe rimesso le

penne.

«Qui il tempo si ferma, – diceva – ma vedi con quanta generosità la gente

dona quanto possiede!».

Nel frattempo le lunghe chiacchierate sull’andamento della stagione, sul

raccolto, sulla vendita delle eccedenze, sui prezzi applicati dai commercianti

portoghesi, sulle storie del villaggio, le comunicazioni sullo stato di salute e le

malattie di altri amici… Finché non arrivava un bel piatto di riso candido e

fumante e una gallina arrostita al piri-piri (peperoncino)!

Mi faceva impressione quel suo chiacchierare di tutto, di tutti, con tutti.

Era facile per lui trovare il filo giusto della conversazione con i portoghesi che

generalmente si lamentavano dei neri e con i mozambicani amareggiati, umiliati

e offesi dai comportamenti dei bianchi. A questi chiedeva collaborazione

per assumere gli alunni neri durante le ferie per far guadagnare loro il gruzzoletto

necessario per libri e quaderni; ai neri raccomandava di imparare dai

bianchi la conduzione di un piccolo negozio e la capacità a destreggiarsi in

quel mondo così diverso dal loro.

Dopo qualche giorno andammo a Inhangoma, una missione oltre il fiume

Chire, nella regione di Tete, a 80 km da Morrumbala. Mi impressionò il rapporto

franco, maturo, fraterno di Pro con le suore di questa missione, come se

avesse vissuto sempre con loro. Mi affidò a loro per 5 mesi con l’obbiettivo di

studiare la lingua Chisena. Volle vedere il luogo del mio “deserto” spirituale,

lontano dalla missione, immerso in un villaggio. Avevo per me una stanzetta di

4x4x2,5 metri. Il catechista Lorenzo avrebbe provveduto ai miei bisogni e spostamenti,

sua moglie Veronica al mio vitto.

Al momento di salutarci mi disse: «Ti funzioneranno solo occhi, orecchi e… cuore!».

E se ne andò.

E il “deserto-silenzio” fu davvero grande!

A febbraio mi ammalai. Era la malaria, ma io non sapevo cosa fosse. Le

suore mi curarono amorevolmente. Quando il tam-tam arrivò a Pro, egli venne

a prendermi.

«Mwacerwa?»,chiese. «Ndacherwa, penombo imwe!», risposi. (E cioè: stai

bene? Sto bene, non so tu!)

Ci guardammo: io con gli occhi di “eroe” ferito e lui con quelli del “magnanimo”

benefattore!

«Ora hai avuto il battesimo dell’Africa, – disse – ormai il chisena non è rumore

ma suono melodioso per i tuoi orecchi e pieno di significati nuovi per il

cuore! Il silenzio delle parole della bocca ti ha fatto parlare il linguaggio del

cuore; l’inoperosità e l’impotenza ti hanno consentito di scoprire il linguaggio

dello sguardo affettivo e la malaria ha temprato il tuo corpo! Ormai ti sei immerso!

Hai ricevuto il classico battesimo africano!».

(Accidenti, mi dicevo, anche lui ha vissuto le mie stesse sensazioni! Eppure

non sono proprio come lui!)

Un lungo grazie della durata di un giorno alle suore e andammo via!

Ancora una lunga sgroppata. Una tappa alla missione di Morrumbala, la

“sua” missione.

A mano a mano che ci avvicinavamo, diventava meno comunicativo, oscuro,

scontroso… come se qualcosa gli mancasse o avesse il triste presentimento

che qualcosa non procedesse secondo i suoi progetti o, ancora di più, come se

stesse andando verso qualcosa che aveva perduto, che non era più sua!

«Fra Fortunato perde tempo! – diceva quasi tra sé e sé – Non mi interessa

l’estetica, c’è bisogno di efficienza!».

«Ma lo dice proprio di fra Fortunato! Non lo conosce!», dicevo dentro di me.

Ma Pro era così! Non sopportava i tentativi di adattamento di un nuovo

missionario, quasi che dovesse sapere da subito quanto sapeva lui dopo tredici

anni di missione!

Pro realizzava l’essenziale: l’importante era produrre! Far funzionare tutto al

meglio col minimo delle strutture. Non che non apprezzasse il perfezionamento

di quanto si stava realizzando, ma gli interessava altro e chi non faceva questo

“altro”, a suo parere, perdeva tempo e perciò lo definiva “poeta”!

La missione era stata costruita dal Padre Edoardo Guastadisegni da Bari; le

costruzioni si snodavano ordinate e solenni. Questo frate di disordinato aveva

solo il cognome, ma era un bravo architetto urbanista.

Quando arrivò il ciclone fra Prosperino Gallipoli da Montescaglioso, la

missione crebbe in fretta, abbozzata. Il non-finito era visibile in ogni casa, in

ogni progetto e nella planimetria generale: segheria di qua, a destra il forno,

falegnameria di là, sotto il mulino, a sinistra il pronto soccorso, sopra la casa

dello studente; di là, presso le suore, la casa delle studentesse; qua vicino

l’officina meccanica; là, lontano dai motori, la scuola media; al centro, il refettorio

degli studenti; davanti, giù, affianco alla strada, il campo di calcio…

Ci volle infatti la pazienza di fra Fortunato Simone da Rutigliano e di fra Fedele

Bartolomeo da Cirigliano per rendere vivibile e ameno l’ambiente della missione

di Morrumbala costruita sul bel colle dello Ntendere (colle della pace).

L’umore cambiava e riprendeva il suo solito parlare quando si arrivava ai

punti nevralgici del percorso della sua missione: ecco la scuola centrale di Domingos.

Una scuola in cemento con due grandi sale e con annessa casa dei

professori-catechisti.

Tutta la missione dal punto di vista scolastico era divisa in sei zone. Ognuna

aveva una scuola centrale dove confluivano i migliori studenti della quarta

classe (circa 200 all’anno), corrispondente all’ultimo anno della scuola elementare.

Nella scuola centrale insegnavano due professori, i migliori della squadra,

per preparare bene gli alunni agli esami finali. In Morrumbala, un distretto di

circa 13 000 km quadrati con, allora, più di 350 000 abitanti, Pro aveva creato

una fitta rete scolastica: una sessantina di scuole, o forse molto di più. I professori,

secondo l’Accordo Missionario tra Stato portoghese e Chiesa, erano anche

catechisti e le scuole a loro volta erano scuole-cappelle.

I professori-catechisti erano i nodi della fitta ragnatela di presenza, di sviluppo

e di evangelizzazione. Pro aveva interpretato e organizzato bene questo

ruolo di “espansione” sociale e cristiana della missione.

Procedendo più avanti: «Qui, in questa foresta, abbiamo l’autorizzazione a

tagliare i tronchi per fornire la segheria e la falegnameria della missione. Ecco il

vecchio trattore (non aveva neppure un pezzo di carrozzeria: solo motore, ruote

e sedile!) che serve per trascinare i tronchi. Questa squadra è specializzata in

questo mestiere. Tronchi di umbila, umbawa, chambiri, pau-rosa, chanfuta,

pau-preto, una foresta ricchissima. Il taglio è regolato per evitare la deforestazione,

ma è una miniera inesauribile, c’è da scegliere di meglio in meglio, di

tutto e di più. In missione si fa uno stoccaggio per l’essiccamento dei tronchi

che, poi, vengono segati. La falegnameria produce per noi, per le missioni e

per vendere il prodotto presso terzi. Qui trovano impiego i ragazzi che avendo

finito la quarta classe elementare e non potendo accedere alla scuola media della

missione, cominciano l’apprendistato, una sorta di scuola di arti e mestieri

per ogni specializzazione nell’arte della falegnameria. Solo così si creano nuovi

maestri che conoscono un mestiere».

Dopo qualche chilometro:

«Qui abita un amico: Chapotoka. Un bianco. I neri lo chiamano così perché

è zoppo, ma in questa parola c’è anche un po’ di odio per lui perché si arrabbia,

grida, sfrutta, minaccia, insulta. Fa i suoi interessi. Non è un missionario!

Attento a te! Bisogna essere calmi, pazienti, aperti alle necessità della gente.

Questa è povera gente! Ha bisogno di tutto, ha le sue tradizioni, le sue cerimonie.

Imbrogliano anche loro: chissà quante volte ti verranno a dire che gli è

morta la suocera o la nonna… È vero, a causa della poligamia possono averne

tante di suocere e di nonne, ma qualcuna la fanno morire più volte, perché

hanno bisogno di tempo! Loro non reggono i nostri ritmi e se tu non lo

“comprendi” e t’arrabbi, diventi un colonialista, ti fai odiare. Quando però ti

accorgi che ti imbrogliano, affronta i problemi con calma e pazienza, adattati

senza farti fregare e mantieni con fermezza i principi da non infrangere. Ti

vorranno bene e li porterai dove vuoi. E se ti vogliono bene, potrai anche gridare:

ti accetteranno, ti comprenderanno, ti perdoneranno!

Chapotoka non è così! Ma è nostro amico! Qualche suo figlio bianco o meticcio

studia da noi in missione. Ha un allevamento di circa 2000 buoi. Cosa

sono le 250 mucche della missione? Lui fa assistenza tecnica al nostro allevamento.

I ragazzi possono mangiare carne due volte la settimana e avere latte

ogni mattina. Cosa vuoi di meglio?».

E Pro… perdonava tutto!

Che tipo, Prosperino! Umano come un santo, focoso come un impresario,

comprensivo e tollerante, ingenuo e impulsivo, propositivo e conservatore, innovativo

ma senza fronzoli, acerbo, essenziale, mezzo dittatore e democratico

populista, amico disinteressato e calcolatore, generoso e anche un po’ geloso…

insomma “un buon cristiano”, un cappuccino!

E alla gente, agli operai piaceva così, anche perché certe cose troppo ben assestate,

pulite, organizzate… erano lontane dai loro orizzonti! Forse si era “acculturato”

o forse era proprio così. E così andava bene!

Cammina, cammina… «Fermiamoci […] Visitiamo questa o quella scuola

[…] Salutiamo l’amico […] Andiamo a vedere come va la vita del tale venuto

da poco dal Portogallo perché i suoi compatrioti non lo hanno accettato…». E

intanto caricava l’ennesimo passeggero che chiedeva boleia (fare l’autostop)

«Fermiamoci, deve scendere quella signora col bambino…»: la sua era la jeep

del buon samaritano o del cireneo che caricava tutti e tutte le cose! E si ricordava

puntualmente dove scendevano, prima che bussassero sul capò!

Breve pausa a Mopeia, la sua prima missione, per salutare i frati. «Mopeia

non cresce, vive pigramente, la sua storia è lenta. La gente dorme, non reagisce.

Mi dispiace. Mopeia mi ha fatto sognare, ma non risponde. Andiamo via!».

Finalmente a Luabo: febbraio 1972

A Luabo trovammo fra Giuseppe Gaudioso da Mola di Bari, un ex sottufficiale

di marina, prigioniero in Francia durante la seconda guerra mondiale, frate

dal 1949. Missionario di lungo corso, era arrivato in Mozambico col primo

gruppo di missionari cappuccini pugliesi il 4 maggio 1951. Venti anni di missione

alle spalle. Venti anni di eroismo. Non era un sacerdote, era un fratello

religioso, che non aveva studiato molto, ma la vita lo aveva reso saggio e il suo

spiccato senso pratico lo rendeva utile alla missione e servizievole nella vita fraterna.

Pro era contento di essere arrivato a casa. Con fra Giuseppe aveva uno strano

rapporto di empatia ma anche di attenzione speciale. Giuseppe non aveva

peli sulla lingua e le sue osservazioni erano acute e perspicaci. Pro lo ascoltava.

Sia l’uno sia l’altro erano abituati alla lotta, ad affrontare di petto i problemi;

su molte cose non erano d’accordo e il confronto era aperto e serrato, rispettoso

e genuino. Ma in fondo li legava una stima reciproca che diventava amicizia

piena di attenzioni vicendevoli.

Venne l’ora del pranzo. Era un pranzo con i fiocchi, che solo fra Giuseppe

sapeva preparare per ricevere per la prima volta in casa il nuovo superiore della

missione e un nuovo confratello appena arrivato dall’Italia.

Un pranzo sonoro, ricco di ilarità e di immediata comunicazione.

Mi meravigliava sempre di più notare che Pro era capacissimo di passare da

un momento di serio confronto ad un altro di giocosità e di facezia!

Che tipo!

Pro era quello che si direbbe “una buona forchetta”. Mangiava di tutto,

con appetito e con gusto: a tavola dava soddisfazione! Era capace, con una impertinenza

da bambino, di irritare fra Giuseppe, dando giudizi sulla sua cucina

e un voto a ogni piatto, alla quantità e qualità. Se riusciva a far saltare la pazienza

di fra Giuseppe, raggiungeva il culmine del gusto, finendo in una risata

fragorosa che rimetteva a posto ogni cosa!

Nel pomeriggio avemmo un incontro di riflessione insieme con fra Fedele,

altro componente della fraternità e primo consigliere del gruppo dirigente della

missione, sul progetto nuovo di missione da proporre ai frati nella lettera

programmatica per il prossimo triennio.

Pro gettava giù tumultuosamente le sue idee che venivano fuori un po’ disordinate,

ma secondo una sua coerenza logica a cui era difficile tenere il passo:

il fondo comune, (una sorta di cassa in cui sarebbe entrata ogni offerta); la

complementarietà delle missioni (ogni missione doveva trovare il suo specifico

campo d’azione più adatto all’ambiente, per sviluppare progetti che poi avrebbero

potuto essere utili anche alle altre missioni); l’evangelizzazione non più

come annuncio astratto e neppure come impegno del singolo missionario, ma

come azione di tutta la fraternità; la necessità per il missionario di studiare e

parlare le lingue bantu.

Alla fine, Prosperino si rese conto che era necessario mettere per iscritto

quanto aveva in cuore e in testa; poi sarebbe stato più facile organizzare le idee

in una proposta dinamica e partecipata.

Nacque in quel momento un metodo di confronto delle idee, di coinvolgimento

dinamico, di partecipazione, che Pro curava in forma quasi cocciuta e

sistematica per lo sviluppo dei progetti, delle proposte innovative e per la realizzazione

comunitaria delle stesse.

In qualche modo tutti entravano e si ritrovavano nel programma con uno

stile partecipato delle decisioni che non raramente portava a un confronto vivace

(Pro non era affatto un carattere accomodante!), con un percorso lungo e

lento, ma sicuro e coinvolgente.

La sua intelligenza vivace e la sua dialettica, spesso stringenti, conducevano

il gruppo ad accettare scelte e comportamenti che in breve influenzarono non

solo il nostro stile di vita, ma anche quello degli altri gruppi missionari e della

stessa diocesi.

Questa sua maniera di proporre e spingere le idee gli valse il soprannome di

“caterpillar” oppure di “proposta democratica … alla quale non si poteva dire

di no”!

Davanti a queste battute di noi giovani frati, suoi collaboratori, Pro scoppiava

in una risata sonora e contenta perché, in fondo, si ritrovava in questo

giudizio e sapeva bene di essere un leader e un trascinatore.

Spesso, questo suo modo di essere gli faceva prendere cantonate e gli faceva

sbattere il naso contro il muro, causandogli dispiaceri, malintesi, disagi e sofferenza,

e anche antipatie e sospetti.

Ma la grandezza del suo carattere era che al momento opportuno sapeva

mettersi in discussione, rifletteva, ritornava al confronto e all’ascolto. Non raramente,

anche se con molta fatica, ritirava le sue proposte e sapeva chiedere

scusa se la foga del confronto lo aveva portato a “trascurare le ragioni altrui”.

Questa risorsa umana e cristiana lo rendeva amico sincero e schietto, un

frate umile e dignitoso, un cappuccino coraggioso, un sacerdote forte e dolce,

aspro e misericordioso.